慢活人物誌(04):從記錄者變參與者,那些拋開劇本框架才能收穫的事物|紀錄片-魯仲連導演

【慢活人物誌】

「璞草園 GRANGE」專注擔任都市與自然的溝通媒介,用氣味喚回大眾對土地生態的關注。從種植、萃取、調配、生產到上山研調植物,皆有不同領域的工作夥伴參與其中。「慢活人物誌」系列把鏡頭轉往內部,一起採訪這些從西部都市搬至臺東的夥伴們,多年與自然為伍,心境上有哪些轉變?璞草園的慢活理念又是如何深耕他們的日常生活?

如果今天給你一台專業攝影機,你預計錄下什麼內容呢?正向鼓舞的故事、即將失傳的古法技藝、警世的報導、個人的成長軌跡……

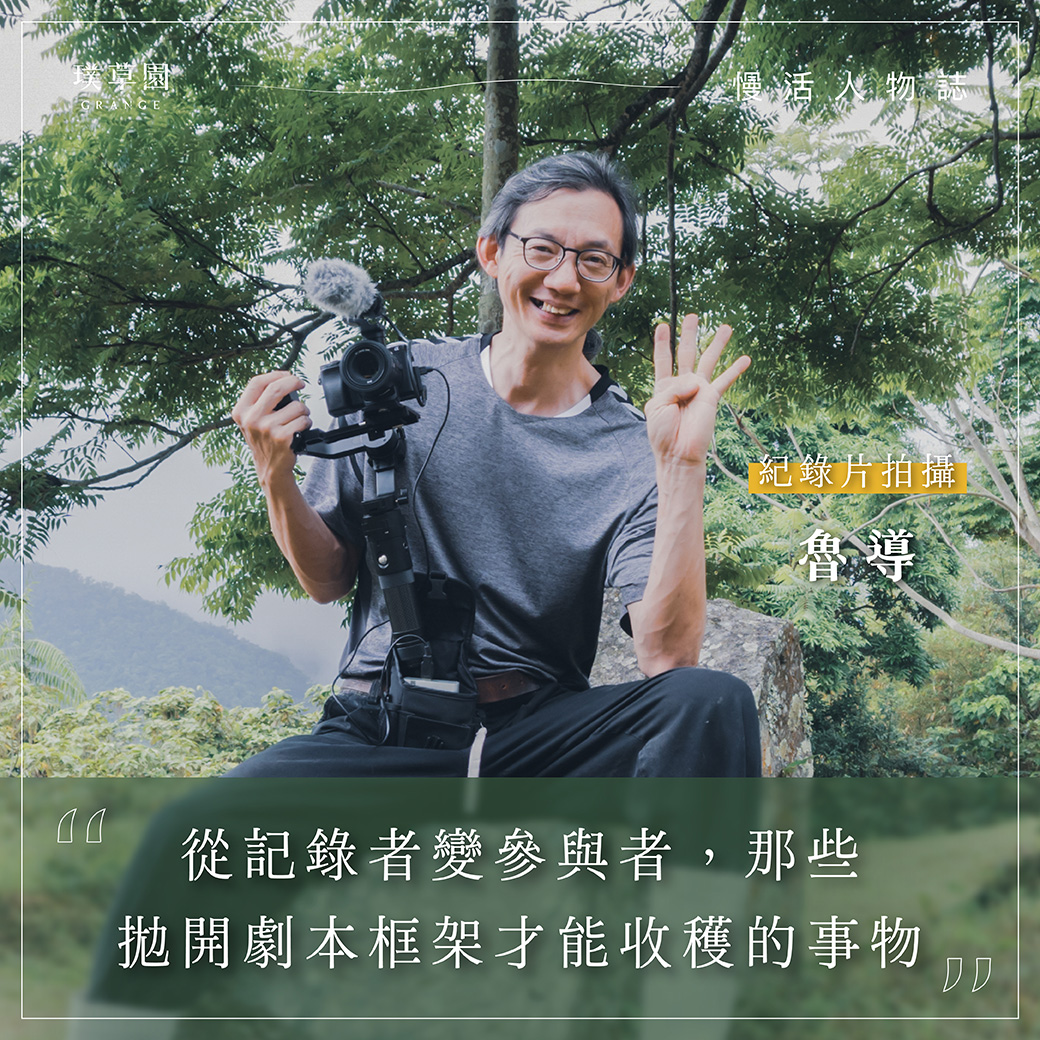

在璞草園《尋香》紀錄片中,創辦人阿和哥、達魯瑪克原民嚮導、森林學者與其他研究夥伴輪番上場,在鏡頭前講述氣味、森林運作及文化傳承等內容。掌握這些片段、只出現在幕後花絮的並非臨時外聘的攝影師,而是我們稱呼為魯導(魯仲連導演)的長年夥伴。

璞草園紀錄片體裁和戲劇電影、採訪節目這類拍攝很不一樣。沒有濾鏡、沒有事先寫好的劇本,到了休息區或採集點,主角一屁股坐在石頭上便娓娓道來。有時影片過了一半,還不見得能看清故事主軸。

連內部員工都很好奇,為什麼要選擇這種拍攝與剪輯手法?對一個需要銷售商品的品牌來說,會不會太「真情流露」?

◡◠ ◡◠ ◡◠ ◡◠ ◡◠

十多年前,魯導曾參加過 Discovery 臺灣部門初期拍攝團隊,製作金門、澎湖、阿里山的紀錄片,展現當地居民與海洋森林生態、與部落傳統、與荷蘭人和鄭芝龍的文化貿易往來。

拍完三部片後,朋友告訴魯導,有一個在臺灣種植香草的品牌想委託他拍宣傳片。魯導一聽先皺眉,他曾居住法國,對當地精油產業也略有概念,相當懷疑歐洲香草真的能熬過臺灣濕悶炎熱的氣候嗎?

魯導提出一個條件:「我想要先去農場住幾天,捕捉一些真實的畫面。」這幾天的短暫體驗,讓他看見了有別於歐洲優雅浪漫的花草田,一場自臺灣傳統農業起步充滿艱辛挑戰的轉型之路。自香草田結緣後,魯導的鏡頭持續記錄著從平地到山間植物的種種,跟著璞草園踏入未知的氣味探索。

停下來,才能感知的事物

說到印象深刻的經歷,魯導念起 2023 年的肯杜爾山。肯杜爾山位於臺東卑南鄉,傳說中達魯瑪克的祖先曾居住於此。因此這次也請來達魯瑪克部落原民們作為入山嚮導,外加屏東科技大學森林系王教授、璞草園創辦人阿和哥及協助採香的幾位員工,一行人浩浩蕩蕩在雨幕中前行。

走小鬼湖的那趟行程至少還有幾天太陽,感覺蠻舒適的;肯杜爾山那趟全程下雨,遍是泥濘,相當難走。晚上睡覺時相當寒冷,水還會從旁邊流過去。然而,除了體感濕黏之外,還有另一種感官,隨著登山的步伐逐漸甦醒──相較於晴天時所感受到的甘草清甜,潮濕大雨下,一抹「霧氣」隱約流動,有如葉子被揉捻後的綠色汁液,在空氣中散發微苦的氣味。

魯導大學時曾參加登山社,玉山、雪霸到處爬,但登山者通常只一心想抵達目的地,全程大多在趕路、休息和吃飯。時隔二十五年,如今重返山林後,他第一次發覺大自然的味道是如此豐滿多變。

「在山上會聞到很多沒預期的味道,譬如說,蕨類、苔癬和泥土的味道像是帶點苦味的人參茶。真的,你蹲在離地約二十公分處就能聞到,但是站起來馬上就不見了。」什麼樣的情況會讓人伏在地上嗅聞呢?原來,魯導掌鏡時,需要捕捉採摘植物的手部特寫畫面,因而無意間發現這貼近地表的獨特氣味感受。

團隊也發覺,山林的上、中、下層與清晨、正午、夜間的氣味有著纖細的差異。山林的味道不只來自樹木,更不只有一種情境──阿和哥下山後,將這樣的感受寄託於氣味精油產品中。

超出腳本框架之外

璞草園的採集研究工作,主要會記錄當下的海拔高度、植物樣貌,並透過植物學家或原民的解說,加深對當地林相、氣候條件的認知,進而了解氣味生成的原理。

「上山讓我收穫很多,因為隨時走到哪,王老師或是原住民朋友就會指著一個地方開始解釋。」

在肯杜爾山,王老師曾分享植物的生存策略。山中競爭激烈、環境無常,攀附在樹上的蕨類該如何承接雨水、生長在地面的植物該如何爭搶陽光、不起眼的花朵又該如何吸引昆蟲和動物……為了生存,山中植物會發展出在平地截然不同的生長型態。

以前在 Discovery 拍攝部落故事,為了製作節目,團隊事前一定會擬好腳本,完成田野調查、蒐集資料,把所有事情的成因做一個文化歷史性的歸納。由於故事主軸與台詞走向皆有所規劃,拍攝部落祭典、請耆老解釋典故由來等錄製結果也差不多,整支紀錄片比較像是文化百科全書。

魯導以前並不曉得原住民祭典時獻祭山豬的意義是什麼,總以為就是祭天感謝神明。後來在山上,同行的達魯瑪克夥伴才跟大家分享:

「傳統打獵習俗遵守的是『叢林法則』,人類和動物彼此競爭。我們互相爭奪資源,但我尊重你。」

因為有動物,人類才可以養活自己,所以在原民的觀念裡,動物也如同神明一樣,而祭典儀式的意義在於讓後代了解人與山是互相依靠和保護的存在,而非單方面掠奪。原住民用上千年的儀式來約束貪念,平衡大自然與人類之間的需求,已成為一種承襲在血脈間的文化禮儀。

聽到這裡已讓人相當驚嘆,現代人「生態保育」的觀念大多從地球暖化之後才建立,然而原住民早已將這些「禮儀」化成生活的型態。

原民傳統觀點提供了超越知識面的哲學思維,促使聆聽者也能回顧自身。魯導想起以前做的鄭芝龍專題,團隊整理這件事情發生的原因,卻未深入探究他的行動和他本人的生命歷程有哪些關聯、如果換成我們又會如何選擇呢?

無法預測的真實

十幾年前在卓蘭,薰衣草受不了氣候暖化,農人們經歷從豐收滿載到全部倒掉的落差。「他們望著香草田的那種沮喪表情,就是我想拍下來的,真實的東西。」魯導不想只留下光鮮亮麗的一面,受過挫折後再重新站起來,就能瞥見生命的力道所在。魯導說,這也是他喜愛記錄璞草園的原因。因為劇情都是現在進行式,拍攝過程提供更開放性的探索,偶爾還會在與原民朋友聊天時,收穫意外的台詞。

「以前只覺得記錄個農業困境、自然農法課題或品牌如何拓展就差不多了,當年不曾想過會上山拍攝。跟著璞草園一起走,這種生命共同體的體驗完全不同。」歷經近二十年的漫長敘事中,從旁觀、輔助的角色,到聆聽森林系教授講述生態理論、圍繞著營火共同聊天,魯導已從純粹的記錄者轉化為參與的一員。

開啟嗅覺後的驚喜

為了上山,魯導養成了例行跑步的習慣,從大屯山沿著淡水海岸線一路到漁人碼頭。他訝異發現,海邊的植物在傍晚起風時,竟然聞到一抹「雲霧紅石精油」的氣味:「朋友覺得那像芭樂,我自己覺得更像芹菜和香菜,或是那種附著在新鮮水蜜桃和蘋果表面的味道。」

現在他閉著眼,就能嗅聞出海邊、河岸、樹林的氣味變化。從純粹倚靠視覺,逐漸加入嗅覺感官,捕捉更立體的世界樣貌。

說到這裡,魯導回想起自己五歲時的故事。那時他與家人住在台北六張犁,每天早上送父親上班時,魯導堅持要一起走到車站。當公車駛來,他喜歡靠近排氣管吸一口煙霧,那抹帶著苯類和芳香烴的汽油味,混合周遭農田的青草氣味,對他來說非常迷人。

當多年後,聞到璞草園萃取的「七里香果精油」時(魯導說這就是他印象中的汽油味),這段兒時等公車的情境,剎那間被召喚了回來。

「我覺得這就像璞草園為『不好聞的草味』賦予不同價值、重新接受大自然味道的過程。每個人找尋自我的方式不一樣,有些人尋求宗教信仰,而我們是透過氣味索引,找回自己的童年與家鄉記憶。」

- 肯杜爾山紀錄片:

- 薰衣草田紀錄片: